门诊里,这样的诉求很常见:“医生,我总觉得胸口发闷、气不够用,是不是心脏坏了?”先说结论:胸闷、气短不等于心脏病,但也不能大意。它像一个“告警灯”,可能来自心脏,也可能来自肺、胃、情绪、贫血、甲状腺,甚至只是体能下降。关键在于学会甄别危险信号,而后遵循既定步骤,抽丝剥茧般查清问题成因,如此方能防患于未然,从容应对潜在危机。

先讲个真实的情景。赵阿姨52岁,爬两层楼就喘,夜里偶尔胸口发紧,上网一查被“心梗前兆”吓坏了。来就诊后做了心电图、抽血、心脏超声,心脏基本没问题,倒是验出轻度贫血,再加上胃食管反流。按医生建议规律作息、分餐少量、补铁饮食、练腹式呼吸,症状慢慢缓解。这个例子想说明:别急着给自己下结论,也别忽视身体的提醒。

一、“胸闷、气短”到底指的是什么?

用大白话说,胸闷是胸口像被按着、堵着,说不清疼,却不舒服;气短是上不来气,说话想停顿,走两步想喘。运动后短暂喘一会儿是正常的;在休息、夜间或者比以往更轻的活动就明显喘,就需要留意。

几个需要特别当心的描述:像有重物压着的憋闷,活动时明显、休息后缓解;闷胀可放射到左肩、后背、下颌;伴出冷汗、恶心、心慌;平躺更闷,坐起来好些;突发的呼吸不上来,还伴胸痛或咳血、腿肿。上述种种迹象均提示,应尽快前往医院就诊,优先排查心肺方面的重大隐患,以免延误病情,造成严重后果。

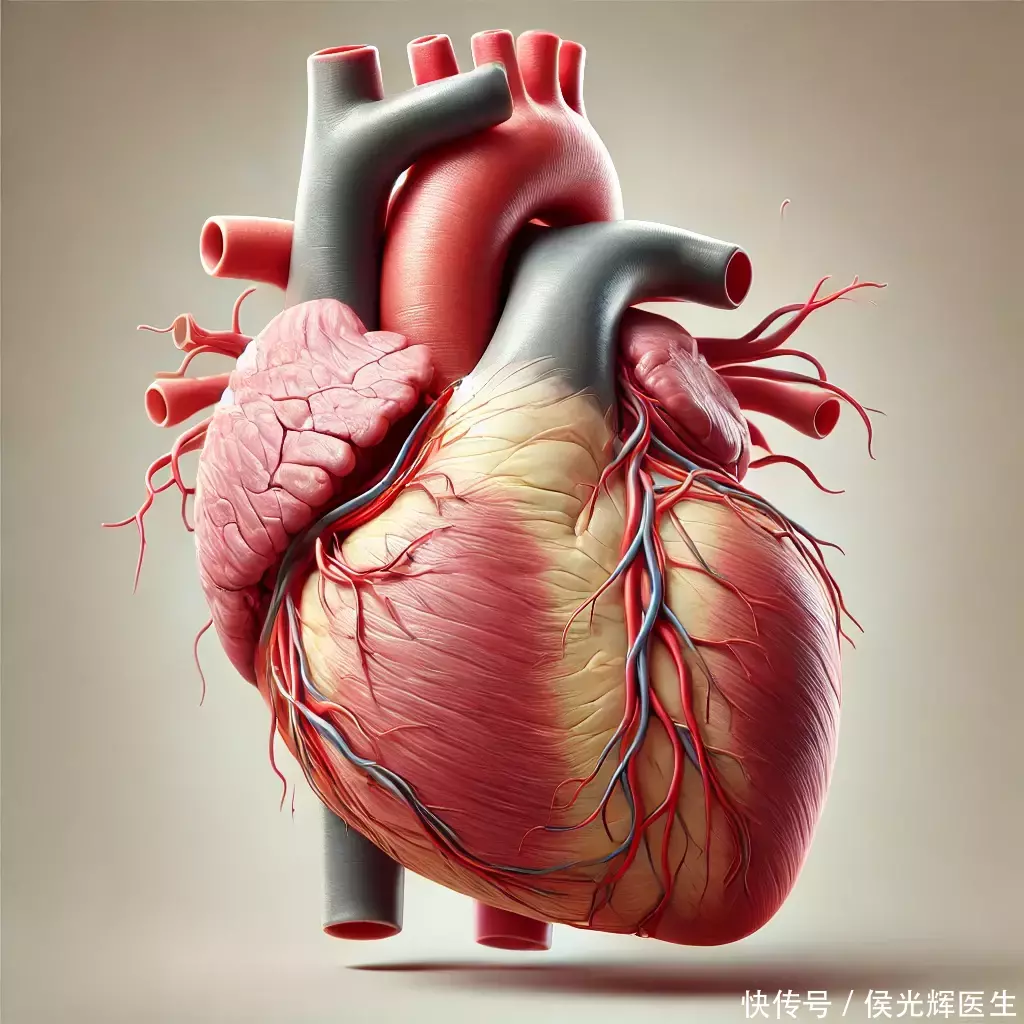

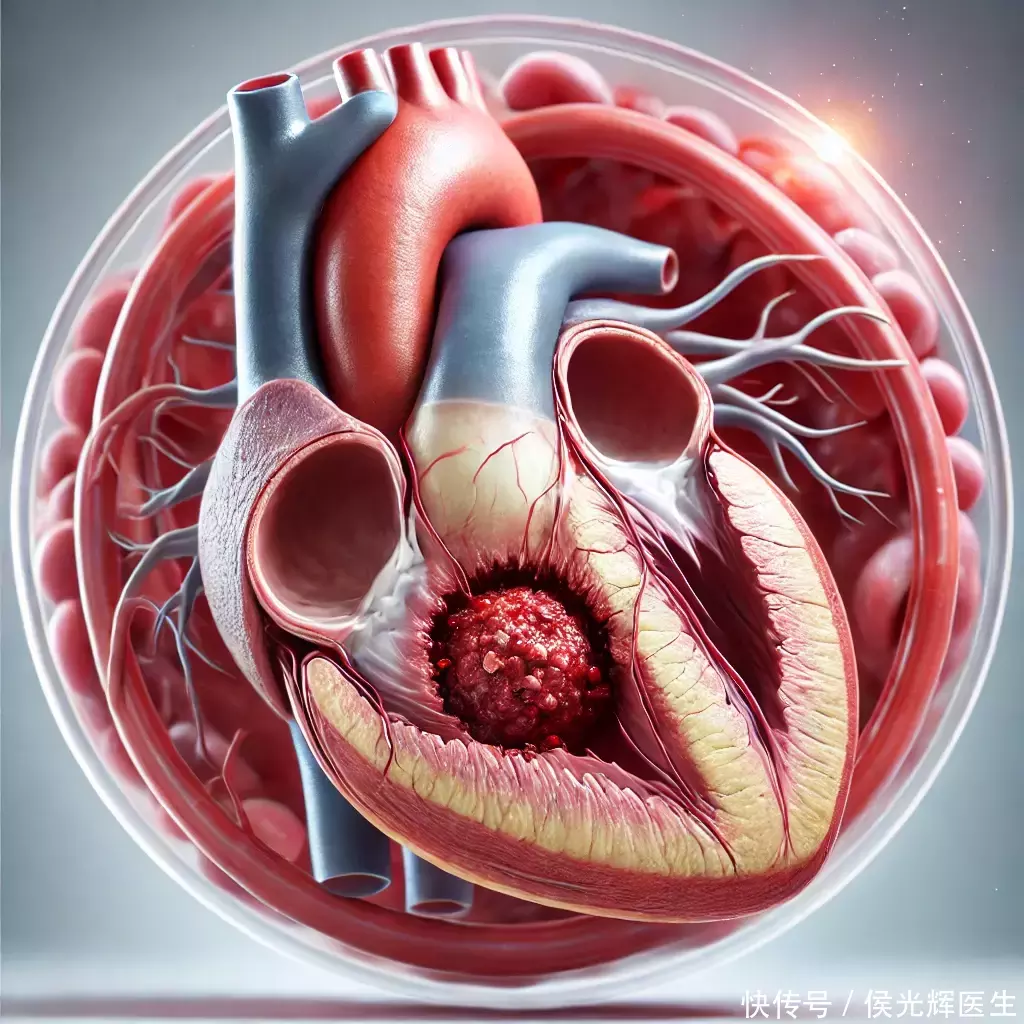

二、哪些信号更像“心脏”的事?

不用死记硬背,就记住三条“像不像”的线索:和用力有关:走快、爬楼、提重物时胸口压闷,停下来几分钟好转;部位和感觉:胸骨后面闷、紧、胀,可能放射到左臂、颈部或背部;

风险人群需格外留意:患有高血压、糖尿病、高血脂,有吸烟习惯、体型肥胖,或家族存在早发心血管病史者,务必要提高警惕,谨慎防范。

此外,女性、老年人及糖尿病患者的症状有时并不典型,或呈现出乏力、恶心、上腹不适等表现。针对这类情况,我们亦需提高警惕,不可掉以轻心。

三、不像心脏,也很常见的几类原因

肺和气道:哮喘、慢阻肺、近期呼吸道感染后气道敏感,常见表现是呼吸急促、喘鸣或久咳。

贫血:即血红蛋白含量偏低,致使运氧能力减弱。如此一来,人体易处于“缺气”状态,活力与精力也会随之受到影响,健康亮起红灯。胃食管反流:胃酸上涌可引起胸前不适、烧心,和心绞痛容易混淆。肌肉骨骼方面,存在肋软骨炎与胸壁肌肉拉伤的状况。此时,按压患处痛感加剧,进行深呼吸时,因肌肉牵拉亦会引发不适之感。

情绪与压力:焦虑、惊恐发作可导致过度换气,觉得胸口“提不上来气”。甲状腺与代谢:甲亢、甲减、血糖波动、体能下降、久坐少动,都可能让你更容易喘。这里没有“谁更严重”的固定排序,先排除危急重症,再逐一辨别是原则。

四、就诊时,医生通常怎么排查?

流程一般并不复杂:心电图:看心律、是否有缺血信号;抽血:心肌损伤指标(肌钙蛋白等)、血红蛋白、血脂、血糖、甲状腺功能等;胸片或胸部影像:了解肺部、心影大小;心脏超声检查,可清晰洞察心脏结构的细微状况,精准评估其泵血功能,为全面了解心脏健康提供关键依据,是一项不可或缺的医学检测手段。做哪些、做到什么深度,由医生根据你的症状和基础风险来定,不必自己“全套点菜”。

五、自己能做的几件靠谱小事(不代替治疗)

记录触发因素:时间、活动量、持续多久、伴随哪些感觉,带着记录就诊,少走弯路。学会慢呼吸:鼻吸口呼、放慢频率,配合腹式呼吸,缓解紧张和“抢气”。坚持长期做好三件事:戒烟并适度限酒;科学管理体重;每周开展至少150分钟的中等强度运动,如快走、骑行等。持之以恒,助力健康生活。晚餐宜食至七分饱,尽量避免夜宵。若为反流体质,更需留意进食时间,建议提前三小时完成晚餐,如此有助于身体康健。

家用监测:会用血压计;有条件时了解脉搏氧(指夹式血氧仪),异常读数别硬扛,及时就医。情绪管理:长期压力、睡不好,胸闷更容易反复;规律作息、留出放松时间,价值不比药小。

六、这些情况要立刻就医或呼叫急救

持续>10–15分钟的胸前压闷或疼痛,休息不缓解;间歇好转又反复、更“凶”的胸闷;伴大汗、面色苍白、明显心悸、头晕欲晕;呼吸急促到说不出整句,或血氧<94%(如有测);在孕期或是产后,女性有时会陡然遭遇胸闷气短之症。这种突发状况往往令人不适,需多加留意,必要时及时就医检查。已知心脏病、装有支架或瓣膜者出现新症状;

“胸闷、气短”不是一个诊断,而是一段需要被解开的线索。先识别危险信号,优先排除心肺急症;没有危险信号,就按“心脏—肺—血—胃—肌肉骨骼—情绪—内分泌”的思路,由近到远、由重到轻地查。多数人的问题能找到原因,也能通过生活方式+针对性治疗得到改善。本文只做健康知识的讲解,不替代医生面诊;如果你或家人正被这些症状困扰,尽快到正规医院就诊,是最稳妥的选择。

亿腾证券-配资网网站-第一配资网-配资股网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资网站开户以及与专业音频企业及行业专家的合作

- 下一篇:没有了